东莞河涌密布、水库较多,但持续干旱和咸潮上溯,影响东莞自来水厂运作,导致不少镇街部分区域自来水口感变咸,水压下降甚至停水。

面对东江流域严重旱情,东莞高度重视,各职能部门迅速投入抗旱防咸保供水工作。东莞如何“解渴”?2022年还会“渴”吗?抗旱防咸保供水,节约用水,还需要大家齐心协力。

▲东莞千方百计保障千万人口供水安全

东江特枯水情让东莞有点“渴”

东莞日常饮用水主要靠东江供水,属于资源性缺水城市。2021年,东江流域面临严重旱情,东莞确实有点“渴”。

东莞位于东江最下游,日均供水量需要450万立方米,全市用水九成以上依赖东江,东江流域遭遇特枯水情,东莞供水就会紧张。

受极端天气影响,自2021年9月以来,东江流域遭遇历史少有的特枯水情,广东部分地区上半年遭遇严重旱情。进入枯水期,东江流域持续干旱少雨,新丰江、枫树坝、白盆珠三座储水水库(以下简称“三大水库”)出现建库以来最小总入库流量63立方米/秒,其中白盆珠水库连续114天低于“死水位”。

2021年1-9月,东江三大水库可调水量只有12.8亿立方米,比多年(2010-2020年)平均60亿立方米偏少近八成。

东江上游来水严重偏少,下游咸潮上溯严重。饮用水水源水量大幅度减少,自然影响东莞取水。其中,东莞东江段沿线有14个水厂,位于咸潮线以下的水厂规模达到200万立方米。咸潮出现时间早、持续时间长、上溯距离远、氯化物含量高。东江流域受旱情影响,水量大幅度减少,东江水位不断下移,淡水河流量不足,令海水倒灌出现咸潮。

截至2月8日,东莞各水厂停止取水累计达89天。咸潮严重影响之下,东莞部分区域自来水出现口感变咸、水压下降的现象,但影响基本可控,千万人口日常供水基本正常。

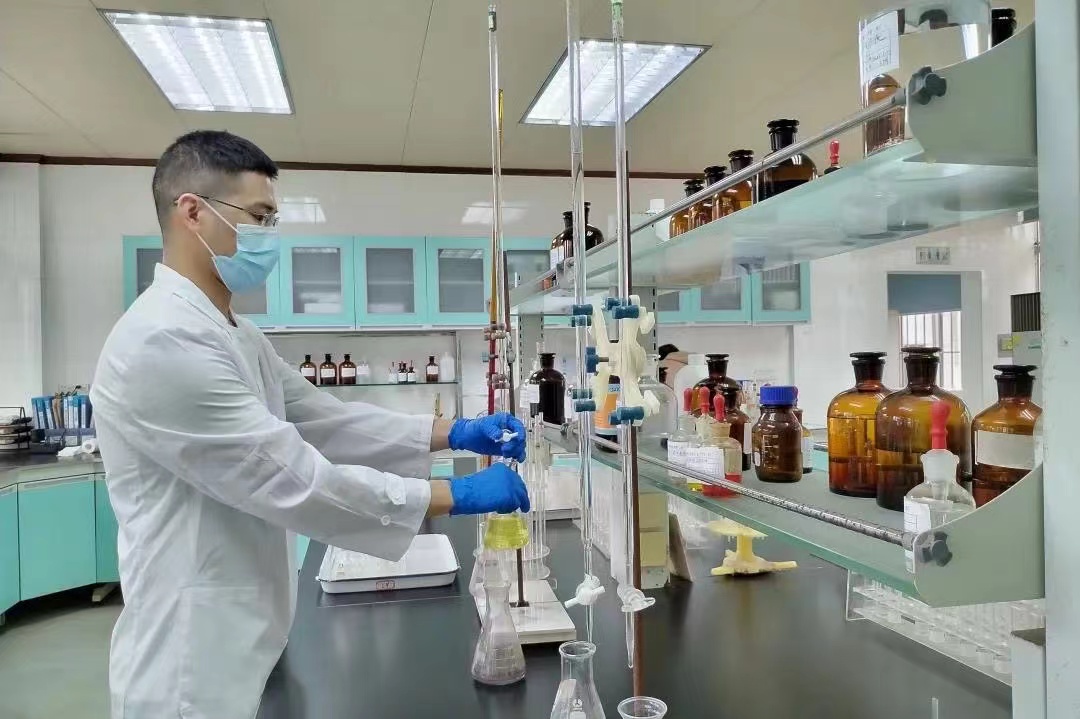

▲水质检测员认真分析水质情况,严格执行三级水质监测体系,确保出厂水安全

多措并举为城市“解渴”

未雨绸缪,早在2021年4月,东莞就开始准备工作,多措并举为城市供水制定“解渴”方法。东莞成立以市长为组长、相关部门为成员的东莞市抗旱防咸保供水领导小组。市水务局组建抗旱工作专班,聘请技术单位研究指导,形成抗旱防咸保供水工作方案,按照“加强监测,减少需求,增加供给,互联互通,强化保障”的思路开展工作,基本应对了前期发生的咸潮,全市供水基本正常,未对社会经济发展造成大的影响。

东莞还积极与省东江流域管理局和各有关单位密切会商,沟通降雨、水库蓄水、东江流量以及东莞咸潮等情况,争取供水资源。与此同时,还围绕水质监测、开源节流、互联互调三个方面综合施策,夯实抗旱防咸保供水基础工作。

▲供水管网抢修人员随时待命,遇突发漏水情况时快速组织抢修工作

在水质监测方面,全市建立应急水质监测网络,通过94个监测点,加密监测,提前研判。目前已组建了东江三角洲咸潮自动监测网、江库水质监测网、供水系统水质监测网三张网络,降低咸潮影响,科学取水,保障出厂水水质,确保东莞供水“水量足、水质优”。

充分开源节流,提前加强水库蓄水,制定水库后汛期运行水位动态管控方案,汛末把“门前水缸”装满,并对装满的7000万立方米的蓄水进行限制管控,作为非常时期的备用。应急恢复水库周边村级水厂,增加本地水源利用途径。加大节水力度,通过降压供水、压减用水计划,严管取水,推广使用再生水等,现每天可节约用水30万立方米。

统筹互联互调资源,一方面强化水厂及管网调度,利用清水池蓄水,错峰取水,择优取水,利用清水管互联互通混合调度,降低盐度。东江沿线水厂尽量将清水池蓄至高水位,以备应对突发状况。东莞市水务监测中心强化供水企业原水水质监测,将氯化物含量监测频率提高至每小时一次,实行一日两报,减少咸潮影响。另一方面,充分利用楼盘小区二次供水系统提前蓄水、保障供水。

此外,挖掘水利工程调度潜力,适应潮汐规律,科学精细调度厚街海口庙挡潮闸,减少水管咸潮含量。

当前,东莞坚守底线思维,做好保底方案,确保全市供水安全。一方面排查供水受影响风险最大区域,市、镇、村(社区)三级制定应急送水方案,并采购了送水车等抗旱物资。按照底线思维,实施东江南支流临时挡潮堰工程,有序推进抗旱防咸保供水工作。

记者:周桂清

粤公网安备 44190002000476号

粤公网安备 44190002000476号